Mehr Hormone – bessere Chancen?

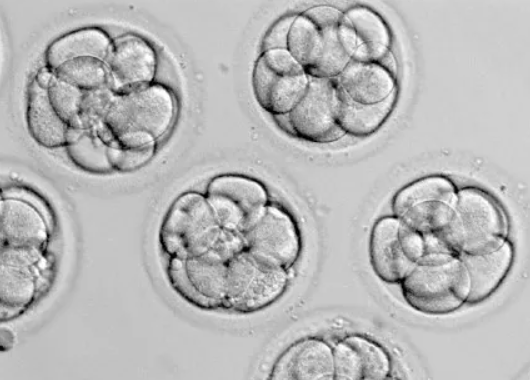

Viele Frauen mit Kinderwunsch und geringer Eizellreserve hoffen, dass eine höhere Hormondosis bei der IVF-Behandlung die Erfolgschancen verbessert. Schließlich gilt: je mehr Eizellen, desto besser – oder?

Doch eine aktuelle multizentrische Studie (Kovacs et al., 2025) zeigt: Mehr ist nicht immer mehr.

Bei Frauen mit eingeschränkter Eizellreserve führte eine höhere Gonadotropin-Dosis (375 IE pro Tag) nicht zu besseren Schwangerschafts- oder Geburtenraten als eine Standard-Dosis (225 IE).

Was wurde untersucht?

Die Studie wurde in sechs IVF-Zentren in Ungarn durchgeführt.

Untersucht wurden 190 Frauen zwischen 18 und 42 Jahren, die laut POSEIDON-Klassifikation als „poor prognosis“ galten – also eine niedrige Eizellzahl oder einen niedrigen AMH-Wert hatten.

Ziel war es herauszufinden, ob eine höhere Dosis an FSH und hMG (beides Hormone, die das Wachstum der Eibläschen anregen) mehr Eizellen oder höhere IVF-Erfolgsraten bringt.

Das Ergebnis: Kein Unterschied bei Schwangerschaftsrate und Lebendgeburten

Trotz deutlich höherer Hormongabe zeigte sich kein Vorteil der Hochdosis-Gruppe:

-

- Gewonnene Eizellen: im Durchschnitt gleich viele (rund 5 Eizellen pro Frau)

-

- Befruchtungsrate: kein Unterschied

-

- Klinische Schwangerschaftsrate: gleich

-

- Lebendgeburtenrate: gleich (18,1 % bei 225 IE vs. 14,4 % bei 375 IE)

Auch die kumulative Lebendgeburtenrate – also inklusive eingefrorener Embryotransfers – war vergleichbar.

Und: Es gab keine Zunahme schwerer Nebenwirkungen wie Überstimulation (OHSS).

Was bedeutet das für Kinderwunsch-Patientinnen?

-

- Mehr Hormone führen nicht zwangsläufig zu mehr oder besseren Eizellen.

-

- Eine maßvolle, individuell angepasste Stimulation kann genauso effektiv sein.

-

- Weniger Hormone bedeuten oft weniger Belastung für Körper und Geldbeutel.

Gerade bei Frauen mit niedriger ovarieller Reserve oder schwacher Reaktion auf frühere IVF-Zyklen kann eine optimierte, aber nicht übertriebene Stimulation sinnvoller sein.

Warum diese Erkenntnis wichtig ist

-

- Körperliche Schonung: Eine zu starke Hormonstimulation kann belastend sein – körperlich und emotional.

-

- Kosten: Höhere Dosen von FSH und hMG bedeuten deutlich höhere Medikamentenkosten.

-

- Individuelle Planung: Der IVF-Erfolg hängt von vielen Faktoren ab – etwa Alter, AMH-Wert, Antralfollikelzahl (AFC) und vorherigen Behandlungszyklen.

→ Deshalb sollte jede Stimulationsstrategie personalisiert sein, nicht pauschal „je mehr, desto besser“.

- Individuelle Planung: Der IVF-Erfolg hängt von vielen Faktoren ab – etwa Alter, AMH-Wert, Antralfollikelzahl (AFC) und vorherigen Behandlungszyklen.

Einschränkungen der Studie

Die Forscher*innen betonen, dass die Studie ursprünglich größer geplant war (750 Teilnehmerinnen), aber nur 190 Frauen eingeschlossen wurden.

Das bedeutet: Kleinere Unterschiede könnten unentdeckt geblieben sein.

Trotzdem liefern die Daten einen wichtigen realitätsnahen Hinweis für die Praxis der Reproduktionsmedizin:

Selbst bei Patientinnen mit „schlechter Prognose“ bringt eine höhere Gonadotropin-Dosis keinen klaren Vorteil.

Fazit: Qualität statt Quantität

Für Frauen mit niedriger Eizellreserve, schlechter Eizellqualität oder geringer ovarieller Reaktion gilt:

-

- Eine individuelle Hormonstimulation ist entscheidend.

-

- Eine Standard- oder moderate Dosis (z. B. 225 IE pro Tag) kann vollkommen ausreichend sein.

-

- Besprechen Sie mit Ihrem Kinderwunsch-Team, welche Stimulationsstrategie zu Ihnen passt.

Dr.Peet, 29.10.2025