Embryo-Grading bei IVF – Wie Embryonen bewertet werden und warum das wichtig ist

Ein Kinderwunsch ist etwas sehr Persönliches – und für viele Paare ein Weg voller Hoffnung, Emotionen und auch medizinischer Herausforderungen. Die In-vitro-Fertilisation (IVF) ist für viele ein zentraler Bestandteil dieses Weges. Dabei tauchen oft Fragen auf wie: „Wie entscheiden die Ärztinnen und Ärzte, welcher Embryo eingesetzt wird?“ oder „Was bedeutet es, wenn mein Embryo die Note A oder B bekommt?“

Die Antwort liegt im sogenannten Embryo-Grading – einem Bewertungssystem, das hilft, die besten Embryonen für den Transfer in die Gebärmutter auszuwählen.

Was ist Embryo-Grading überhaupt?

Beim Embryo-Grading handelt es sich um eine mikroskopische Bewertung von Embryonen, die im Rahmen einer IVF (oder ICSI) im Labor heranwachsen. Ziel ist es, anhand bestimmter Kriterien einzuschätzen, welcher Embryo die besten Chancen auf eine erfolgreiche Einnistung und Schwangerschaft bietet.

Es geht also nicht um eine moralische Bewertung, sondern um biologische Merkmale wie Zellanzahl, Symmetrie und Teilungsqualität.

Warum ist Embryo-Grading wichtig?

Bei einer IVF entstehen häufig mehrere Embryonen. Aber: In den meisten Fällen wird nur einer oder zwei Embryonen transferiert, um Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden. Deshalb ist es entscheidend, jene Embryonen auszuwählen, die die besten Entwicklungschancen zeigen.

Ein gutes Grading kann also:

- Die Schwangerschaftschancen erhöhen

- Die Anzahl der Behandlungszyklen verringern

- Das Risiko von Fehlgeburten senken

Die Entwicklung des Embryos – Tag für Tag

Um das Grading besser zu verstehen, hilft ein Blick auf die frühe Entwicklung eines Embryos nach der Befruchtung:

- Tag 1: Befruchtung

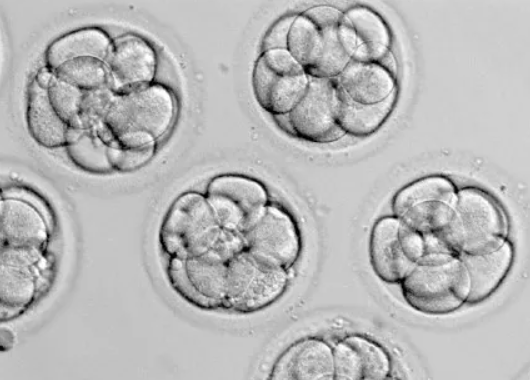

Die Eizelle wird mit einer Samenzelle verschmolzen – erkennbar an zwei Vorkernen. - Tag 2–3: Zellteilung (Cleavage-Stadium)

Der Embryo teilt sich in 2, dann 4, dann 8 Zellen. Hier achtet man auf Symmetrie und Bruchstücke (Fragmente). - Tag 5–6: Blastozystenstadium

Der Embryo bildet eine flüssigkeitsgefüllte Struktur mit innerer Zellmasse (aus der das Baby entsteht) und äußerer Zellschicht (später die Plazenta).

🧬 Genau in diesem Stadium wird das Grading besonders relevant.

Wie funktioniert das Grading konkret?

1. Im Vorkernstadium (Tag 1)

Hier prüft man:

- Ob zwei Vorkerne vorhanden sind

- Die Anordnung dieser Vorkerne

- Gleichmäßigkeit des Zytoplasmas

Ein korrekt befruchteter Embryo wird als „2PN“ bezeichnet.

2. Im Teilungsstadium (Tag 2–3)

Wichtige Kriterien:

- Zellzahl: optimal sind 4 Zellen an Tag 2 und 8 Zellen an Tag 3

- Fragmentierung: Kleine Zelltrümmer gelten als ungünstig

- Symmetrie: Zellen sollten gleich groß sein

👉 Bewertungsskalen wie „A–C“ oder 1–4″ zeigen an, wie gut sich der Embryo entwickelt.

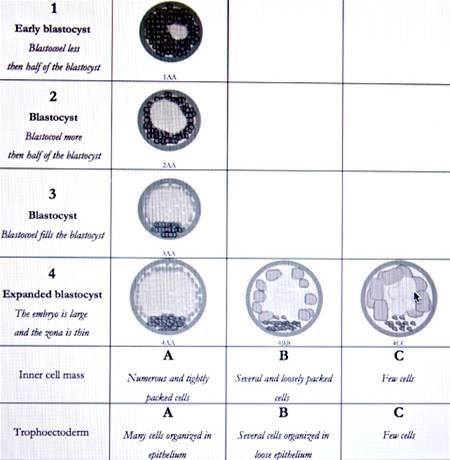

3. Im Blastozystenstadium (Tag 5–6)

Jetzt kommt ein spezielles Grading zur Anwendung – das Gardner-Grading-System:

| Merkmal | Bedeutung |

| Expansion (1–6) | Wie stark sich die Blastozyste ausgedehnt hat |

| ICM (A–C) | Qualität der inneren Zellmasse („Baby-Zellen“) |

| TE (A–C) | Qualität des Trophektoderms („Plazenta-Zellen“) |

📌 Beispiel: 5AA bedeutet:

- Expansion gut (Stufe 5)

- Innere Zellmasse top (A)

- Plazenta-Zellen ebenfalls top (A)

Welche Note ist „gut“?

Grundsätzlich gilt:

- A ist die beste Qualität, dann B, dann C

- Weniger Fragmentierung, symmetrische Zellen, gute Expansion = besseres Grading

Aber: Selbst Embryonen mit B- oder C-Noten können sich zu gesunden Babys entwickeln! Grading ist ein Werkzeug, kein Urteil.

Was beeinflusst das Grading?

Es gibt viele Faktoren, die das Embryo-Grading beeinflussen können:

| Faktor | Einfluss |

| Alter der Frau | Mit zunehmendem Alter sinkt die Eizellqualität |

| Samenqualität | Beeinflusst frühe Zellteilungen |

| Stimulation | Eine zu starke oder zu schwache hormonelle Stimulation kann Qualität beeinflussen |

| Laborbedingungen | Temperatur, Licht, Nährlösung spielen eine Rolle |

| Zeitraffertechnologie (Time-Lapse) | Liefert zusätzliche Infos über die Dynamik der Entwicklung |

Was passiert mit Embryonen, die ein „schlechtes“ Grading haben?

Nicht jedes Embryo mit einem „C“ wird automatisch ausgeschlossen. Oft werden diese:

- weiter kultiviert (manche holen auf!)

- kryokonserviert (eingefroren für später)

- genetisch getestet (z. B. mit PGT-A bei älteren Patientinnen)

Manche Zentren bieten auch eine priorisierte Reihenfolge an, in der Embryonen bei späteren Transfers verwendet werden.

Grenzen des Embryo-Gradings

Trotz aller Technik ist Grading keine Garantie für Erfolg. Es ist ein Hilfsmittel zur Orientierung – aber:

- Es sagt nichts über den genetischen Aufbau des Embryos aus

- Es ist teilweise subjektiv (je nach Erfahrung der Embryologin)

- Selbst perfekte Embryonen (z. B. 5AA) können scheitern

Deshalb wird das Grading häufig mit anderen Informationen kombiniert, z. B. Alter, Hormonwerte, Vorgeschichte oder genetischen Tests.

Was bedeutet das alles für mich als Kinderwunschpaar?

Wenn du in einer Kinderwunschbehandlung steckst, kann das Thema Embryo-Grading verunsichern. Aber du darfst wissen:

✅ Grading hilft den Ärzt:innen, die bestmögliche Entscheidung für deinen individuellen Fall zu treffen

✅ Auch Embryonen mit weniger guter Bewertung haben reale Chancen

✅ Die Auswahl erfolgt nicht willkürlich, sondern nach sorgfältiger Abwägung

Sprich offen mit deiner Klinik über:

- Das Grading deiner Embryonen

- Welche Embryonen eingefroren oder verwendet werden

- Ob Time-Lapse oder genetische Testungen sinnvoll wären

🧾 Fazit

Das Embryo-Grading ist ein zentrales Werkzeug der Reproduktionsmedizin. Es gibt den Fachleuten eine strukturierte Grundlage, um die Embryonen mit den besten Chancen auszuwählen – für euch als Paar, das sich ein Kind wünscht.

Aber es ist kein Orakel. Jeder Embryo trägt eine Geschichte in sich. Und manchmal entstehen aus scheinbar weniger perfekten Zellen die perfektesten kleinen Wunder.

Dr. Peet, 09.06.2025